材料及份量

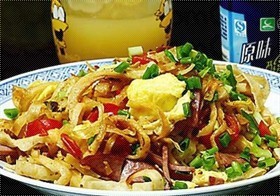

炒饼

提供食谱

0

1123

0

From 开饭喇 Submit

“炒饼”在长治各县皆有,但制作方法和原料配备不一,故分三种流派。长子炒饼配粉条蒜苔,最后撒蒜末;襄垣炒饼是饼丝和粉条搅拌均匀,蒸软再炒。各有风味,各有特色。可是多年来,百姓定论惟“长子炒饼”最佳。据传说长子炒饼早在清代光绪年间就闻名晋、冀、鲁、豫, 并深受食客的青睐。长子炒饼在选料上精致,制作细腻,操作流程要经过48道工序。

长子炒饼是何朝何代从何地传入的?还是土生土长的奇葩?至今是个不解之谜。不过在当地流传着一段故事。相传,长子县清代著名书法家冯士翘先生,经常徒步民间深入农户写写画画。一日,他行至石哲村,口干肚饿,到一户人家打尖。户主见是冯先生到了,就吩咐家人做待客饭。冯士翘将主人端的饭、汤吃了个精光。并问,这么好吃的饭,好喝的汤,叫什么?主人回答说:“你吃的饭是用小粉面、粉条,白萝卜条做成的,叫‘炉卜’,这是我们这儿待客饭。”冯先生听了主人的叙说,高兴地取出文房四宝写了一首诗:“徒步特游发鸠山,漳河源头碧水翻。下山行至石哲村,进宅解渴来打尖。主人端出待客饭,粗粮细做炉卜香。”写好后,赠给主人作为留念,扬长而去。冯士翘回家后,把在石哲村打尖吃“炉卜”的事说给夫人。夫人按先生说的方法也做“炉卜”吃,可是怎么也做不好。于是她再次给先生做炉卜时,和面烙饼时抓了几把白面,掺入小粉面内烙成饼,切成丝同粉条和白萝卜丝焖炒在一起给先生吃。先生边吃边说:“好吃!好吃!如果用油炒一炒,可能味道更佳。”“炉卜”后经历代饭店厨师们的改革,进化成现在的“炒饼”,但因“炉卜”是长子、屯留民间百姓的祖传,所以至今长子、屯留的百姓,叫“炒饼”还是“炉卜”。

长子炒饼是何朝何代从何地传入的?还是土生土长的奇葩?至今是个不解之谜。不过在当地流传着一段故事。相传,长子县清代著名书法家冯士翘先生,经常徒步民间深入农户写写画画。一日,他行至石哲村,口干肚饿,到一户人家打尖。户主见是冯先生到了,就吩咐家人做待客饭。冯士翘将主人端的饭、汤吃了个精光。并问,这么好吃的饭,好喝的汤,叫什么?主人回答说:“你吃的饭是用小粉面、粉条,白萝卜条做成的,叫‘炉卜’,这是我们这儿待客饭。”冯先生听了主人的叙说,高兴地取出文房四宝写了一首诗:“徒步特游发鸠山,漳河源头碧水翻。下山行至石哲村,进宅解渴来打尖。主人端出待客饭,粗粮细做炉卜香。”写好后,赠给主人作为留念,扬长而去。冯士翘回家后,把在石哲村打尖吃“炉卜”的事说给夫人。夫人按先生说的方法也做“炉卜”吃,可是怎么也做不好。于是她再次给先生做炉卜时,和面烙饼时抓了几把白面,掺入小粉面内烙成饼,切成丝同粉条和白萝卜丝焖炒在一起给先生吃。先生边吃边说:“好吃!好吃!如果用油炒一炒,可能味道更佳。”“炉卜”后经历代饭店厨师们的改革,进化成现在的“炒饼”,但因“炉卜”是长子、屯留民间百姓的祖传,所以至今长子、屯留的百姓,叫“炒饼”还是“炉卜”。

烙饼丝(可以自己做或买现成的)

圆白菜(洋白菜、卷心菜),胡萝卜

青椒,葱,蒜,盐,鸡精,生抽

陈醋

圆白菜(洋白菜、卷心菜),胡萝卜

青椒,葱,蒜,盐,鸡精,生抽

陈醋

煮法

1.把圆白菜、胡萝卜、青椒洗净沥干切成丝,葱切成葱花,蒜切成蒜泥;

2.炒锅放油,烧热后放进去葱花,颠炒两下,葱花出香;

3.先放圆白菜、胡萝卜和青椒丝翻炒,再把烙饼丝放进去一起翻炒;

4.锅里发干,把生抽和陈醋溜边儿倒进锅里,并加点盐和鸡精,翻炒均匀,待锅里重新发干,即成;

5.最后起锅的时候加入蒜泥,好吃的素炒饼就做好了。

2.炒锅放油,烧热后放进去葱花,颠炒两下,葱花出香;

3.先放圆白菜、胡萝卜和青椒丝翻炒,再把烙饼丝放进去一起翻炒;

4.锅里发干,把生抽和陈醋溜边儿倒进锅里,并加点盐和鸡精,翻炒均匀,待锅里重新发干,即成;

5.最后起锅的时候加入蒜泥,好吃的素炒饼就做好了。

推荐

你可能也喜欢这些食谱

Top